Sexualitäts-Kultur - Kultur der Sexualität

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

TV-Tipp: Lust zwischen Trieb und bürgerlichem Ehemodel

ARTE Donnerstag, den 22. November um 20.40 Uhr:

Eyes Wide Shut

von Stanley Kubrick 1999

Wer hat es gesehen?

Es kommen das Thema Prostitution in vielen Varianten vor:

- Idealisiertes normenkonformes Ehemodell vs. reale sexuellen Begierden

- Unterdrückte sexuelle Begierden und unaufgelößte Ängste verursachen Besessenheit

- Prostitutionsunerfahrerer Ehemann wird auf der Straße gekobert (Jungfreier)

- HIVrisiko beim promisken Sex

- Fluktuation des Straßenstrichs

- Straßenhure mit Herz trifft auf anständigen weil solventen, glücklich verheirateten Freier, der lediglich Zerstreuung sucht

- Geschäftsmann, der seine minderjährige Tochter vermarktet

- Luxusleben mit Hausparties incl. Escorts

- Callgirl und Drogenkonsum

- Vater der sich als Saubermann gibt und gegen die Verführung seiner minderjährigen Tochter einschreitet

- Hermetisch gesicherte Sexparty mit modellschönen Edelhuren für die High-Society und Herrschaftselite

- Sex und Gottesdienst

Alice und Bill Harford geben ein tolles Ehepaar ab: Reich und schön gehen die beiden in New Yorks High-Society-Kreisen ein und aus. Eigentlich könnten sie zufrieden sein. Doch was verbirgt sich wirklich hinter der Fassade der jungen Vorzeigefamilie? Eine alkoholreiche Weihnachtsparty gibt den Auslöser dafür, dass die gewissenhafte Alice Bill ihre geheimsten sexuellen Fantasien gesteht, die Bill zutiefst aus der Fassung und auf seltsame Gedanken bringen...

Der Film ist letzter Teil der Stanley Kubrick-Reihe auf ARTE.

© ZDF/Warner Bros.

Dr. Bill Harford hat eigentlich alles, was im Allgemeinen als erstrebenswert gilt: eine attraktive Ehefrau, eine süße kleine Tochter, eine florierende Arztpraxis. Doch unter dieser hübschen Oberfläche brodelt es - zumindest bei Bills Ehefrau Alice. Die findet, dass sich Bill ihrer Liebe manchmal zu sicher ist. Wenn sie in ihrer Annahme Recht hat, ändert sich das jedoch schlagartig, als Alice Bill eines Abends von der flüchtigen Begegnung mit einem Fremden erzählt: Allein dessen Anblick hatte Alice ihr gesamtes Eheleben in Frage stellen lassen.

Zutiefst verstört über das Geständnis seiner Ehefrau begibt sich Bill noch in derselben Nacht auf eine erotische Odyssee durch das nächtliche New York. Als er seinem alten Studienfreund Nick Nightingale begegnet, schnappt Bill zufällig ein Passwort auf, durch das er sich Zutritt zu einer geheimen Sexorgie verschaffen kann. Dort wird Bill Zeuge eines düsteren erotischen Maskenballs, von dem er - einmal als ungebetener Gast entlarvt - nur knapp entkommen kann. Doch die seltsame Nacht bleibt nicht folgenlos. Die Geister, die Bill gerufen hat, wird er nicht ohne weiteres wieder los...

ZUSATZINFORMATIONEN

"Eyes Wide Shut" ist das letzte Werk des Filmemachers Stanley Kubrick, der nur wenige Tage nach Fertigstellung des extrem langwierigen und aufwendig produzierten Projekts verstirbt. Als literarische Vorlage des Films dient ihm Arthur Schnitzlers "Traumnovelle", von deren filmischer Verarbeitung Kubrick lange Jahre träumt. Um schließlich grünes Licht für die Produktion zu bekommen, bedarf es der Zusage des ehemaligen Hollywood-Traumpaares Tom Cruise und Nicole Kidman.

Kubrick hält sich bei der Umsetzung des Romans recht nah an die Vorlage, verlegt das Geschehen jedoch aus dem großbürgerlichen Wien Schnitzlers in das kosmopolitische, vom großbürgerlichen Geldadel bevölkerte New York der heutigen Zeit. Um die Künstlichkeit und latente Irrealität des Schauplatzes noch zu unterstreichen, verlegt Kubrick die Geschichte zudem in die Weihnachtszeit. Doch der zentrale Konflikt bleibt bei Schnitzler wie bei Kubrick derselbe: die Diskrepanz zwischen sexuellem Verlangen und dem Konzept eines auf Mäßigung und Monogamie aufbauenden bürgerlichen Ehelebens. Ein kleiner Anstoß genügt - bei Kubrick ist es die großartig gespielte Szene, in der Alice ihrem Ehemann von einem erotischen Traum erzählt -, um die Fassade der bürgerlichen Wohlanständigkeit durch Eifersucht und Begehren zum Einsturz zu bringen. In "Eyes Wide Shut" ist das Firnis aus Vernunft und zivilisiertem Verhalten, das über den dunklen Bereich der Leidenschaften und destruktiven Triebe liegt, hauchdünn - und viel durchlässiger als es der Gesellschaft im Allgemeinen lieb ist.

Kubricks letzter Film wird mehrfach für namhafte Auszeichnungen nominiert, Nicole Kidman mit dem Blockbuster Entertainment Award als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

ARTE zeigt den Film als letzten Teil einer Reihe, die dem Regiegenie Kubrick gewidmet ist.

...............................................................

Donnerstag, den 22. November um 20.40 Uhr

Eyes Wide Shut

Spielfilm, Großbritannien 1999, ARTE F / ZDF, Synchronfassung

Regie: Stanley Kubrick, Drehbuch: Stanley Kubrick, Frederic Raphael, Kamera: Larry Smith, Musik: Jocelyn Pook, Schnitt: Nigel Galt, Produktion: Hobby Films, Produzent: Brian W. Cook, Jan Harlan, Stanley Kubrick

Mit: Nicole Kidman (Alice Harford), Tom Cruise (Dr. William 'Bill' Harford), Madison Eginton (Helena Harford), Jackie Sawiris (Roz), Sydney Pollack (Victor Ziegler), Leslie Lowe (Illona Ziegler), Todd Field (Nick Nightingale), Sky Dumont (Sandor Szavost)

arte.tv

Der Film mit der berühmten Szene, die Vorbild für so viele Pornos und Sexclubs ist...

Eyes Wide Shut

von Stanley Kubrick 1999

Wer hat es gesehen?

Es kommen das Thema Prostitution in vielen Varianten vor:

- Idealisiertes normenkonformes Ehemodell vs. reale sexuellen Begierden

- Unterdrückte sexuelle Begierden und unaufgelößte Ängste verursachen Besessenheit

- Prostitutionsunerfahrerer Ehemann wird auf der Straße gekobert (Jungfreier)

- HIVrisiko beim promisken Sex

- Fluktuation des Straßenstrichs

- Straßenhure mit Herz trifft auf anständigen weil solventen, glücklich verheirateten Freier, der lediglich Zerstreuung sucht

- Geschäftsmann, der seine minderjährige Tochter vermarktet

- Luxusleben mit Hausparties incl. Escorts

- Callgirl und Drogenkonsum

- Vater der sich als Saubermann gibt und gegen die Verführung seiner minderjährigen Tochter einschreitet

- Hermetisch gesicherte Sexparty mit modellschönen Edelhuren für die High-Society und Herrschaftselite

- Sex und Gottesdienst

Alice und Bill Harford geben ein tolles Ehepaar ab: Reich und schön gehen die beiden in New Yorks High-Society-Kreisen ein und aus. Eigentlich könnten sie zufrieden sein. Doch was verbirgt sich wirklich hinter der Fassade der jungen Vorzeigefamilie? Eine alkoholreiche Weihnachtsparty gibt den Auslöser dafür, dass die gewissenhafte Alice Bill ihre geheimsten sexuellen Fantasien gesteht, die Bill zutiefst aus der Fassung und auf seltsame Gedanken bringen...

Der Film ist letzter Teil der Stanley Kubrick-Reihe auf ARTE.

© ZDF/Warner Bros.

Dr. Bill Harford hat eigentlich alles, was im Allgemeinen als erstrebenswert gilt: eine attraktive Ehefrau, eine süße kleine Tochter, eine florierende Arztpraxis. Doch unter dieser hübschen Oberfläche brodelt es - zumindest bei Bills Ehefrau Alice. Die findet, dass sich Bill ihrer Liebe manchmal zu sicher ist. Wenn sie in ihrer Annahme Recht hat, ändert sich das jedoch schlagartig, als Alice Bill eines Abends von der flüchtigen Begegnung mit einem Fremden erzählt: Allein dessen Anblick hatte Alice ihr gesamtes Eheleben in Frage stellen lassen.

Zutiefst verstört über das Geständnis seiner Ehefrau begibt sich Bill noch in derselben Nacht auf eine erotische Odyssee durch das nächtliche New York. Als er seinem alten Studienfreund Nick Nightingale begegnet, schnappt Bill zufällig ein Passwort auf, durch das er sich Zutritt zu einer geheimen Sexorgie verschaffen kann. Dort wird Bill Zeuge eines düsteren erotischen Maskenballs, von dem er - einmal als ungebetener Gast entlarvt - nur knapp entkommen kann. Doch die seltsame Nacht bleibt nicht folgenlos. Die Geister, die Bill gerufen hat, wird er nicht ohne weiteres wieder los...

ZUSATZINFORMATIONEN

"Eyes Wide Shut" ist das letzte Werk des Filmemachers Stanley Kubrick, der nur wenige Tage nach Fertigstellung des extrem langwierigen und aufwendig produzierten Projekts verstirbt. Als literarische Vorlage des Films dient ihm Arthur Schnitzlers "Traumnovelle", von deren filmischer Verarbeitung Kubrick lange Jahre träumt. Um schließlich grünes Licht für die Produktion zu bekommen, bedarf es der Zusage des ehemaligen Hollywood-Traumpaares Tom Cruise und Nicole Kidman.

Kubrick hält sich bei der Umsetzung des Romans recht nah an die Vorlage, verlegt das Geschehen jedoch aus dem großbürgerlichen Wien Schnitzlers in das kosmopolitische, vom großbürgerlichen Geldadel bevölkerte New York der heutigen Zeit. Um die Künstlichkeit und latente Irrealität des Schauplatzes noch zu unterstreichen, verlegt Kubrick die Geschichte zudem in die Weihnachtszeit. Doch der zentrale Konflikt bleibt bei Schnitzler wie bei Kubrick derselbe: die Diskrepanz zwischen sexuellem Verlangen und dem Konzept eines auf Mäßigung und Monogamie aufbauenden bürgerlichen Ehelebens. Ein kleiner Anstoß genügt - bei Kubrick ist es die großartig gespielte Szene, in der Alice ihrem Ehemann von einem erotischen Traum erzählt -, um die Fassade der bürgerlichen Wohlanständigkeit durch Eifersucht und Begehren zum Einsturz zu bringen. In "Eyes Wide Shut" ist das Firnis aus Vernunft und zivilisiertem Verhalten, das über den dunklen Bereich der Leidenschaften und destruktiven Triebe liegt, hauchdünn - und viel durchlässiger als es der Gesellschaft im Allgemeinen lieb ist.

Kubricks letzter Film wird mehrfach für namhafte Auszeichnungen nominiert, Nicole Kidman mit dem Blockbuster Entertainment Award als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

ARTE zeigt den Film als letzten Teil einer Reihe, die dem Regiegenie Kubrick gewidmet ist.

...............................................................

Donnerstag, den 22. November um 20.40 Uhr

Eyes Wide Shut

Spielfilm, Großbritannien 1999, ARTE F / ZDF, Synchronfassung

Regie: Stanley Kubrick, Drehbuch: Stanley Kubrick, Frederic Raphael, Kamera: Larry Smith, Musik: Jocelyn Pook, Schnitt: Nigel Galt, Produktion: Hobby Films, Produzent: Brian W. Cook, Jan Harlan, Stanley Kubrick

Mit: Nicole Kidman (Alice Harford), Tom Cruise (Dr. William 'Bill' Harford), Madison Eginton (Helena Harford), Jackie Sawiris (Roz), Sydney Pollack (Victor Ziegler), Leslie Lowe (Illona Ziegler), Todd Field (Nick Nightingale), Sky Dumont (Sandor Szavost)

arte.tv

Der Film mit der berühmten Szene, die Vorbild für so viele Pornos und Sexclubs ist...

Zuletzt geändert von Marc of Frankfurt am 28.11.2007, 14:25, insgesamt 3-mal geändert.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Fernsehkritik

Der Frontpuff der Nation

so titelt Spiegel-online seine Rezension über das TV-Format "Bauer sucht Frau", wo basierend auf einem altvorderen Geschlechterbild nach bester Zuhältermanier für die Einschaltquote gekuppelt wird.

www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,15 ... 62,00.html

Bauernschläue trixt Medienmaschine aus:

http://www.netzeitung.de/entertainment/ ... 26831.html

.

so titelt Spiegel-online seine Rezension über das TV-Format "Bauer sucht Frau", wo basierend auf einem altvorderen Geschlechterbild nach bester Zuhältermanier für die Einschaltquote gekuppelt wird.

www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,15 ... 62,00.html

Bauernschläue trixt Medienmaschine aus:

http://www.netzeitung.de/entertainment/ ... 26831.html

.

-

Angel_friend

- verifizierte UserIn

- Beiträge: 623

- Registriert: 12.07.2007, 11:56

- Wohnort: Oberösterreich

- Ich bin: Keine Angabe

Diese Sendung find ich zwar etwas seltsam, aber eher harmlos, es gibt jedoch wesentlich eigenartigere Formate.

Dieses Format gibts in Österreic glaub ich schon länger. Soviel ich mich erinnern kann, gabs sogar einmal die Variante Bäurin sucht Mann.

Eigenartiger find ich die Formate "Date or Fake" auf VIVA und "Next" sowie "Exposed" auf MTV.

Die eigenartigeste Sendung, die mir aufgefallen ist, ist "Flauvour of Love" auch auf MTV. Da gibt offensichtlich schon eine 2. Staffel und div. Folgesendungen.

Irgendwie kommt mir das Haus in dem das spielt beinah wirklich schon wie ein Puff mit nur einem Gast vor.

Dieses Format gibts in Österreic glaub ich schon länger. Soviel ich mich erinnern kann, gabs sogar einmal die Variante Bäurin sucht Mann.

Eigenartiger find ich die Formate "Date or Fake" auf VIVA und "Next" sowie "Exposed" auf MTV.

Die eigenartigeste Sendung, die mir aufgefallen ist, ist "Flauvour of Love" auch auf MTV. Da gibt offensichtlich schon eine 2. Staffel und div. Folgesendungen.

Irgendwie kommt mir das Haus in dem das spielt beinah wirklich schon wie ein Puff mit nur einem Gast vor.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Sexualiät vs. Kontrolle

Prostitution ist eine anthropologische Konstante

Es schadet nicht vergnügt zu sein

Ob Prostitution das älteste aller Gewerbe ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Mit Sicherheit sagen lässt sich allerdings, dass heutzutage Prostitution in der Bundesrepublik nicht als Gewerbe angemeldet werden kann, denn Prostitution ist kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung.

Diese Prüderie erstaunt. Und die Frage bleibt, warum man dem angeblich ältesten Gewerbe der Welt die Anerkennung als solches verweigert. Eine Erklärung für dieses Phänomen der Diskriminierung zu finden, ist schwierig. Prostitution ist eine anthropologische Konstante und man hatte eigentlich diverse Jahrtausende Zeit, sich an ihr Vorhandensein zu gewöhnen. Je nach Kultur hat Prostitution eine andere Gestalt angenommen, doch vorhanden war sie immer.

Selbst in einem der ersten Texte der Kulturgeschichte, dem Gilgamesch-Epos nimmt Prostitution eine zentrale Rolle ein, denn Enkidu wird von einer Tempeldienerin verführt, die im Auftrag Gilgameschs handelt.

Es scheint, als wolle der Mensch von Zeit zu Zeit einfach nicht wahrhaben, dass er ein sexuelles Wesen ist, dass er Sexualität lustvoll genießen kann und er über nicht nur materielles, sondern auch spirituelles Wesen ist. Immer wieder gibt es Zeiten der Prüderie, die das Spirituelle leugnen, und wir stolpern gerade in eine solche Zeit hinein, denn die Religionen und theologischen Konstruktionen von Welt kommen zurück. Sie erobern sogar Bereiche, die einer Theologisierung bisher verschlossen waren. Die zeitgenössische Nationalökonomie mit ihrem theologisch aufgeladenen Begriff des Marktes ist hierfür ein Beispiel. Und die Konformität, die von den Marktteilnehmern abverlangt wird, steht protestantischer Prüderie in nichts nach, geht sogar mit ihr Hand in Hand.

Die Argumente, die von Prostitutionsgegnern vorgebracht werden, sind mehr als dürftig. Nicht selten müssen sie zum Mittel der Unwahrheit greifen, um ihrer Forderung einen Beleg anfügen zu können. Ein hoch erbärmliches Verfahren.

Erklären kann man das Phänomen nur psychologisch. Sexualität ist ekstatisch. Sexualität, die nicht reglementiert ist, ist Ausdruck von Freiheit, ist kreativ und schöpferisch. Sex ist eine unmittelbare Form der Kommunikation, ist Ich-auflösend und überschreitet die Grenzen von du und ich.

Vor allem auf Menschen, die ihre Sexualität künstlich beschränken oder die keine Gelegenheit haben, Sexualität zu erleben, muss dieses ekstatische Moment bedrohlich wirken. Die ihr inhärente spirituelle Kraft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie kann nur erlebt, nicht aber beschrieben werden. Das wirkt für Außenstehende unheimlich und bedrohlich.

Menschheitsgeschichte scheint sich beständig zwischen den beiden Polen aufzuhalten. Es gibt immer wieder Zeiten größerer Toleranz und Liberalität, die sich mit Zeiten vermehrter Prüderie abwechseln.

Insbesondere Religionen als die großen Widersacher individueller spiritueller Erfahrung gehen gegen die Bedrohung Sexualität vor. So ist der Kampf der Konservativen gegen frei gelebte Sexualität immer nur Teil in einem ganzen Ensemble von Maßnahmen. Kulturgeschichtlich lässt sich feststellen, dass diese Phasen immer einhergehen mit weiteren Repressionen und Verboten. Freiheitsrechte werden eingeschränkt, entheogene Stoffe werden verboten, ekstatische und stark gruppenbezogene Verhaltensweisen reglementiert.

Das Schöne dabei ist allerdings, dass derartige Versuche, die eigentlich immer behaupten, einen „ewige Ordnung“ errichten zu wollen, immer nur von kurzer Dauer sind. Denn der Mensch ist nicht dazu gemacht, in völliger Konformität zu leben. Und die Geschichte zeigt: Es schadet nicht, vergnügt zu sein.

http://kollegin.de/magazin/meldung.asp?AID=1686701

Es schadet nicht vergnügt zu sein

Ob Prostitution das älteste aller Gewerbe ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Mit Sicherheit sagen lässt sich allerdings, dass heutzutage Prostitution in der Bundesrepublik nicht als Gewerbe angemeldet werden kann, denn Prostitution ist kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung.

Diese Prüderie erstaunt. Und die Frage bleibt, warum man dem angeblich ältesten Gewerbe der Welt die Anerkennung als solches verweigert. Eine Erklärung für dieses Phänomen der Diskriminierung zu finden, ist schwierig. Prostitution ist eine anthropologische Konstante und man hatte eigentlich diverse Jahrtausende Zeit, sich an ihr Vorhandensein zu gewöhnen. Je nach Kultur hat Prostitution eine andere Gestalt angenommen, doch vorhanden war sie immer.

Selbst in einem der ersten Texte der Kulturgeschichte, dem Gilgamesch-Epos nimmt Prostitution eine zentrale Rolle ein, denn Enkidu wird von einer Tempeldienerin verführt, die im Auftrag Gilgameschs handelt.

Es scheint, als wolle der Mensch von Zeit zu Zeit einfach nicht wahrhaben, dass er ein sexuelles Wesen ist, dass er Sexualität lustvoll genießen kann und er über nicht nur materielles, sondern auch spirituelles Wesen ist. Immer wieder gibt es Zeiten der Prüderie, die das Spirituelle leugnen, und wir stolpern gerade in eine solche Zeit hinein, denn die Religionen und theologischen Konstruktionen von Welt kommen zurück. Sie erobern sogar Bereiche, die einer Theologisierung bisher verschlossen waren. Die zeitgenössische Nationalökonomie mit ihrem theologisch aufgeladenen Begriff des Marktes ist hierfür ein Beispiel. Und die Konformität, die von den Marktteilnehmern abverlangt wird, steht protestantischer Prüderie in nichts nach, geht sogar mit ihr Hand in Hand.

Die Argumente, die von Prostitutionsgegnern vorgebracht werden, sind mehr als dürftig. Nicht selten müssen sie zum Mittel der Unwahrheit greifen, um ihrer Forderung einen Beleg anfügen zu können. Ein hoch erbärmliches Verfahren.

Erklären kann man das Phänomen nur psychologisch. Sexualität ist ekstatisch. Sexualität, die nicht reglementiert ist, ist Ausdruck von Freiheit, ist kreativ und schöpferisch. Sex ist eine unmittelbare Form der Kommunikation, ist Ich-auflösend und überschreitet die Grenzen von du und ich.

Vor allem auf Menschen, die ihre Sexualität künstlich beschränken oder die keine Gelegenheit haben, Sexualität zu erleben, muss dieses ekstatische Moment bedrohlich wirken. Die ihr inhärente spirituelle Kraft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie kann nur erlebt, nicht aber beschrieben werden. Das wirkt für Außenstehende unheimlich und bedrohlich.

Menschheitsgeschichte scheint sich beständig zwischen den beiden Polen aufzuhalten. Es gibt immer wieder Zeiten größerer Toleranz und Liberalität, die sich mit Zeiten vermehrter Prüderie abwechseln.

Insbesondere Religionen als die großen Widersacher individueller spiritueller Erfahrung gehen gegen die Bedrohung Sexualität vor. So ist der Kampf der Konservativen gegen frei gelebte Sexualität immer nur Teil in einem ganzen Ensemble von Maßnahmen. Kulturgeschichtlich lässt sich feststellen, dass diese Phasen immer einhergehen mit weiteren Repressionen und Verboten. Freiheitsrechte werden eingeschränkt, entheogene Stoffe werden verboten, ekstatische und stark gruppenbezogene Verhaltensweisen reglementiert.

Das Schöne dabei ist allerdings, dass derartige Versuche, die eigentlich immer behaupten, einen „ewige Ordnung“ errichten zu wollen, immer nur von kurzer Dauer sind. Denn der Mensch ist nicht dazu gemacht, in völliger Konformität zu leben. Und die Geschichte zeigt: Es schadet nicht, vergnügt zu sein.

http://kollegin.de/magazin/meldung.asp?AID=1686701

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

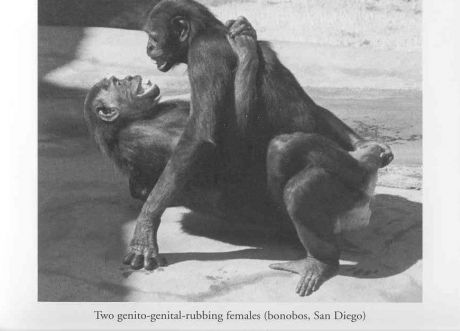

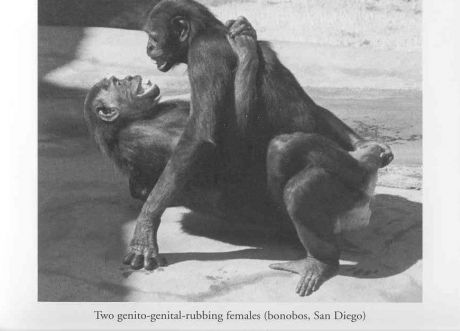

Tierstudien

Claudine André

„Ich glaube, Sex macht mutiger“

Claudine André (61) findet, Menschen könnten eine ganze Menge von Bonobos lernen. Sie selbst isst auch mal das Gras, das ihr die Affen aus dem Wald bringen.

Tribadie (Sexpraktik)

...

Die Bonobos sind sehr friedliebend, sie vermeiden Konflikte, indem sie verhandeln.

? Wie läuft das ab?

Wenn sich eine Gruppe Bonobos einem Baum voller Früchte nähert, fangen sie schon auf dem Weg dahin an, zu klären, dass jeder etwas zu essen bekommen wird. Das läuft über sexuelle Kontakte, die alle untereinander haben. Durch die wird Spannung abgebaut. Wenn die Tiere dann beim Baum ankommen, sind alle entspannt genug, um gemeinsam zu essen.

? Verhaltensforscher haben eine Art Prostitution bei Bonobos entdeckt: Sex gegen Nahrung.

Das erlebe ich anders. Ich habe oft beobachtet, dass ein Bonobo einem Artgenossen, der gerade etwas frisst, förmlich in den Teller klettert, ohne dass er etwas abbekommen hätte.

Bei Bonobos dauert Sex im Schnitt 13 Sekunden.

Ja, es ist sehr beiläufig. Wie Kommunikation eben, wie reden.

? Und macht es den Affen Spaß?

Manchmal schon, dann hört man das. Aber es geht beim Sex weniger um Vergnügen als um Frieden und Gelassenheit. Bonobos sind sehr scheue Tiere, haben vor vielem Angst, sie sind keine Kämpfer. Vielleicht macht Sex sie auch mutiger.

? Aber was können Menschen von den Bonobos lernen? Sie können sie ja schlecht kopieren.

Wir können lernen, friedlicher zu sein, weniger kämpferisch, gruppenorientierter. Manchmal denke ich, dass unsere Kultur und Religion uns daran hindern, mehr wie die Bonobos zu sein.

? Auch promiskuitiv und bisexuell?

Ohne die ganzen Tabus gäbe es vielleicht auch viel mehr bisexuelle Menschen.

? Wie ist es, wenn Sie mit solchen Vorschlägen in den USA um Unterstützung für die Bonobos werben?

Seit die Bonobos als Sextiere bekannt sind, ist es in den USA nicht mehr so leicht. Dabei ist Sex gar nicht das ganze Leben der Bonobos. Ich erinnere mich an ein Fernsehteam, das zwei Tage lang in „Lola ya Bonobo“, unserer Schutzstation, drehen wollte, wo inzwischen 56 Affen leben. Die Fernsehleute haben die ganze Zeit auf eine Sexszene gewartet, aber nichts geschah, kein Konflikt entstand, der durch Sex geregelt werden musste. Am Ende hat das Kamerateam nach Viagra gefragt!

? Und wenn Besuchergruppen kommen?

Oh ja, das kann in der Affengruppe heftige Konflikte auslösen. Ich erinnere mich an den Besuch einer belgischen Schulklasse, die brachte einen riesigen Geschenkkorb voller Äpfel mit ...

Sie lachen.

... ja, stellen Sie es sich vor: Eine erste Klasse, das heißt lauter Sechsjährige, steht vor den Affen, und die verhandelten auf ihre Weise, wer welchen Apfel bekommt.

Eine Orgie.

Mein Kollege, der normalerweise die Führungen macht, hat gesagt: Es sind deine Landsleute, tschüss! Die Kinder kreischten, der Lehrer ist knallrot geworden und ich auch!

? Wenn die Bonobos so viel Sex haben, wieso sterben sie dann aus?

Weil sie nur in einem bestimmten Gebiet leben, im Kongo. Dort denkt man an die Wirtschaft, die Wälder werden abgeholzt, um Ackerland zu gewinnen. So geht der Lebensraum der Bonobos kaputt. Außerdem werden die großen Tiere geschossen und als sogenanntes Bushmeat gegessen und die kleinen werden als Haustiere verkauft.

...

Das ganze Interview:

http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonn ... 66,2435155

Prostitution im Tierreich:

http://sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?p=8351#8351 (SW-only)

.

„Ich glaube, Sex macht mutiger“

Claudine André (61) findet, Menschen könnten eine ganze Menge von Bonobos lernen. Sie selbst isst auch mal das Gras, das ihr die Affen aus dem Wald bringen.

Tribadie (Sexpraktik)

...

Die Bonobos sind sehr friedliebend, sie vermeiden Konflikte, indem sie verhandeln.

? Wie läuft das ab?

Wenn sich eine Gruppe Bonobos einem Baum voller Früchte nähert, fangen sie schon auf dem Weg dahin an, zu klären, dass jeder etwas zu essen bekommen wird. Das läuft über sexuelle Kontakte, die alle untereinander haben. Durch die wird Spannung abgebaut. Wenn die Tiere dann beim Baum ankommen, sind alle entspannt genug, um gemeinsam zu essen.

? Verhaltensforscher haben eine Art Prostitution bei Bonobos entdeckt: Sex gegen Nahrung.

Das erlebe ich anders. Ich habe oft beobachtet, dass ein Bonobo einem Artgenossen, der gerade etwas frisst, förmlich in den Teller klettert, ohne dass er etwas abbekommen hätte.

Bei Bonobos dauert Sex im Schnitt 13 Sekunden.

Ja, es ist sehr beiläufig. Wie Kommunikation eben, wie reden.

? Und macht es den Affen Spaß?

Manchmal schon, dann hört man das. Aber es geht beim Sex weniger um Vergnügen als um Frieden und Gelassenheit. Bonobos sind sehr scheue Tiere, haben vor vielem Angst, sie sind keine Kämpfer. Vielleicht macht Sex sie auch mutiger.

? Aber was können Menschen von den Bonobos lernen? Sie können sie ja schlecht kopieren.

Wir können lernen, friedlicher zu sein, weniger kämpferisch, gruppenorientierter. Manchmal denke ich, dass unsere Kultur und Religion uns daran hindern, mehr wie die Bonobos zu sein.

? Auch promiskuitiv und bisexuell?

Ohne die ganzen Tabus gäbe es vielleicht auch viel mehr bisexuelle Menschen.

? Wie ist es, wenn Sie mit solchen Vorschlägen in den USA um Unterstützung für die Bonobos werben?

Seit die Bonobos als Sextiere bekannt sind, ist es in den USA nicht mehr so leicht. Dabei ist Sex gar nicht das ganze Leben der Bonobos. Ich erinnere mich an ein Fernsehteam, das zwei Tage lang in „Lola ya Bonobo“, unserer Schutzstation, drehen wollte, wo inzwischen 56 Affen leben. Die Fernsehleute haben die ganze Zeit auf eine Sexszene gewartet, aber nichts geschah, kein Konflikt entstand, der durch Sex geregelt werden musste. Am Ende hat das Kamerateam nach Viagra gefragt!

? Und wenn Besuchergruppen kommen?

Oh ja, das kann in der Affengruppe heftige Konflikte auslösen. Ich erinnere mich an den Besuch einer belgischen Schulklasse, die brachte einen riesigen Geschenkkorb voller Äpfel mit ...

Sie lachen.

... ja, stellen Sie es sich vor: Eine erste Klasse, das heißt lauter Sechsjährige, steht vor den Affen, und die verhandelten auf ihre Weise, wer welchen Apfel bekommt.

Eine Orgie.

Mein Kollege, der normalerweise die Führungen macht, hat gesagt: Es sind deine Landsleute, tschüss! Die Kinder kreischten, der Lehrer ist knallrot geworden und ich auch!

? Wenn die Bonobos so viel Sex haben, wieso sterben sie dann aus?

Weil sie nur in einem bestimmten Gebiet leben, im Kongo. Dort denkt man an die Wirtschaft, die Wälder werden abgeholzt, um Ackerland zu gewinnen. So geht der Lebensraum der Bonobos kaputt. Außerdem werden die großen Tiere geschossen und als sogenanntes Bushmeat gegessen und die kleinen werden als Haustiere verkauft.

...

Das ganze Interview:

http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonn ... 66,2435155

Prostitution im Tierreich:

http://sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?p=8351#8351 (SW-only)

.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Das Sexualleben als Comicfigur

Gerichtsentscheid: Pumuckl darf Freundin haben

Zumindest in einem Malwettbewerb hat das Gericht gestattet, dass Pumuckl nicht ganz ohne Liebesleben bleiben muss. Die Erfinderin des kleinen Kobolds hatte sich vehement dagegen gewehrt, dass er eine Freundin haben und sogar Hochzeitspläne schmieden darf.

http://www.zeit.de/news/artikel/2008/01/10/2453754.xml

Zumindest in einem Malwettbewerb hat das Gericht gestattet, dass Pumuckl nicht ganz ohne Liebesleben bleiben muss. Die Erfinderin des kleinen Kobolds hatte sich vehement dagegen gewehrt, dass er eine Freundin haben und sogar Hochzeitspläne schmieden darf.

http://www.zeit.de/news/artikel/2008/01/10/2453754.xml

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Datenschutz: Ich hab doch nichts zu verbergen?

Zuletzt geändert von Marc of Frankfurt am 11.09.2009, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

G-spot

SEXUALFORSCHUNG

Italiener wollen G-Punkt-Test entwickelt haben

Von Christian Stöcker

Wieder einmal will ihn jemand dingfest gemacht haben: den geheimnisvollen G-Punkt, der Frauen zu besonders spektakulären Orgasmen verhelfen soll. Ein italienisches Team will gar einen Schnelltest für G-Punkt-Besorgte entwickelt haben. Andere Fachleute sind höchst skeptisch.

Artikel:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mens ... 18,00.html

Weitere:

http://news.google.de/nwshp?hl=de&tab=w ... 32&topic=t

http://www.drpetra.co.uk/blog/?p=615 (Englisch)

Italiener wollen G-Punkt-Test entwickelt haben

Von Christian Stöcker

Wieder einmal will ihn jemand dingfest gemacht haben: den geheimnisvollen G-Punkt, der Frauen zu besonders spektakulären Orgasmen verhelfen soll. Ein italienisches Team will gar einen Schnelltest für G-Punkt-Besorgte entwickelt haben. Andere Fachleute sind höchst skeptisch.

Artikel:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mens ... 18,00.html

Weitere:

http://news.google.de/nwshp?hl=de&tab=w ... 32&topic=t

http://www.drpetra.co.uk/blog/?p=615 (Englisch)

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Diskurs

Zeitschrift testcard #17: Sex

Beiträge zur Popgeschichte

Sex jenseits des Patriarchats – geht das? testcard stellt die alte Frage nach einem besseren Sex für eine bessere Gesellschaft neu.

http://www.testcard.de/titel.php?pid=743

.

Beiträge zur Popgeschichte

Sex jenseits des Patriarchats – geht das? testcard stellt die alte Frage nach einem besseren Sex für eine bessere Gesellschaft neu.

http://www.testcard.de/titel.php?pid=743

.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Frauen produzieren Porno - PornYes statt PornNO

Gleich ARTE.tv:

Die Pornographinnen

Donnerstag, 27. März 2008 um 23.15 Uhr

VPS : 23.15

Wiederholungen :

30.03.2008 um 01:55

05.04.2008 um 03:50

Die Pornografinnen

(Dänemark, 2005, 50mn)

ZDF

Regie: Marita Neher

Pornografie galt lange Zeit als Domäne der Männer. Frauen waren in diesem Genre nur als Objekte männlicher Begierden anzutreffen. Doch heute werden pornografische Filme, Bilder, Texte, Comics und Performances immer häufiger auch von Frauen produziert. Die Dokumentation spürt dem wachsenden Selbstverständnis nach, mit dem Frauen ihre sexuellen Fantasien und Bedürfnisse in erotischen Werken umsetzen.

ZDF © Marita Neher

Nach einer weit verbreiteten Meinung werden Pornos vor allem von Männern konsumiert, nicht nur weil sie speziell für die männlichen Fantasien zugeschnitten sind, sondern weil Frauen angeblich keine entsprechenden Bedürfnisse haben. Folglich war der Pornomarkt lange Zeit ein von Männern dominierter Markt und Pornografie für viele ein Synonym für Frauenfeindlichkeit.

Heute werden pornografische und erotische Werke - Filme, Texte, Fotografien, Bilder, Comics und Performances - in zunehmendem Maße auch von Frauen produziert. Es scheint, als ob Frauen nicht nur zu einem selbstverständlicheren Umgang mit Pornografie finden, sondern dabei sind, sich dieses Genre anzueignen, um ihre eigenen sexuellen Fantasien darzustellen. Welche Bilder brauchen Frauen, wenn sie sich von Pornografie erregen lassen wollen, und inwieweit unterscheiden sich von Frauen kreierte Bilder und Texte von denen männlicher Produzenten?

Pornodarstellerin und -produzentin Ovidie, Fotografin Natascha Merritt, Verlegerin Claudia Gehrke, Pornoregisseurin Petra Joy sowie Elke Kuhlen und Nicole Rüdiger, Herausgeberinnen von "Glück", einem Pornoheft für Mädchen, ließen sich bei ihrer aktuellen Arbeit von der Kamera begleiten. Sie erklären, nach welchen Regeln ihrer Meinung nach Erotik und Pornografie für Frauen funktionieren. Mit Humor und Selbstironie beschreiben sie ihre sexuellen Fantasien, ihre immer noch schwierige Rolle in der Gesellschaft und die kleinen Tricks, mit denen Sexualität auf der Leinwand "echt" aussieht.

http://www.arte.tv/de/woche/244,broadca ... =2008.html

s.o.

http://sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?p=26169#26169

.

Die Pornographinnen

Donnerstag, 27. März 2008 um 23.15 Uhr

VPS : 23.15

Wiederholungen :

30.03.2008 um 01:55

05.04.2008 um 03:50

Die Pornografinnen

(Dänemark, 2005, 50mn)

ZDF

Regie: Marita Neher

Pornografie galt lange Zeit als Domäne der Männer. Frauen waren in diesem Genre nur als Objekte männlicher Begierden anzutreffen. Doch heute werden pornografische Filme, Bilder, Texte, Comics und Performances immer häufiger auch von Frauen produziert. Die Dokumentation spürt dem wachsenden Selbstverständnis nach, mit dem Frauen ihre sexuellen Fantasien und Bedürfnisse in erotischen Werken umsetzen.

ZDF © Marita Neher

Nach einer weit verbreiteten Meinung werden Pornos vor allem von Männern konsumiert, nicht nur weil sie speziell für die männlichen Fantasien zugeschnitten sind, sondern weil Frauen angeblich keine entsprechenden Bedürfnisse haben. Folglich war der Pornomarkt lange Zeit ein von Männern dominierter Markt und Pornografie für viele ein Synonym für Frauenfeindlichkeit.

Heute werden pornografische und erotische Werke - Filme, Texte, Fotografien, Bilder, Comics und Performances - in zunehmendem Maße auch von Frauen produziert. Es scheint, als ob Frauen nicht nur zu einem selbstverständlicheren Umgang mit Pornografie finden, sondern dabei sind, sich dieses Genre anzueignen, um ihre eigenen sexuellen Fantasien darzustellen. Welche Bilder brauchen Frauen, wenn sie sich von Pornografie erregen lassen wollen, und inwieweit unterscheiden sich von Frauen kreierte Bilder und Texte von denen männlicher Produzenten?

Pornodarstellerin und -produzentin Ovidie, Fotografin Natascha Merritt, Verlegerin Claudia Gehrke, Pornoregisseurin Petra Joy sowie Elke Kuhlen und Nicole Rüdiger, Herausgeberinnen von "Glück", einem Pornoheft für Mädchen, ließen sich bei ihrer aktuellen Arbeit von der Kamera begleiten. Sie erklären, nach welchen Regeln ihrer Meinung nach Erotik und Pornografie für Frauen funktionieren. Mit Humor und Selbstironie beschreiben sie ihre sexuellen Fantasien, ihre immer noch schwierige Rolle in der Gesellschaft und die kleinen Tricks, mit denen Sexualität auf der Leinwand "echt" aussieht.

http://www.arte.tv/de/woche/244,broadca ... =2008.html

s.o.

http://sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?p=26169#26169

.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Toy Market

Frauen verkaufen Frauenspielsachen

Center for Sex & Culture

Date: Friday, March 21, 2008

Time: 7 PM

Lecture and Discussion:

“What’s a feminist like you doing in a business like this?” The Growth of Women’s Sex Toy Entrepreneurship in the United States

Lynn Comella, Ph.D.

In recent years the mainstream adult industry has attempted to capitalize on what is arguably the fastest growing segment of the adult industry: female consumers of pornography and sex toys. The formation of the women’s market, however, is not a recent phenomenon. Since the early 1970s female entrepreneurs—many of whom identify as feminists—have been selling vibrators and other sexually-oriented products to women.

Drawing on in-depth interviews and the analysis of archival materials, including customer letters, this talk examines the historical roots of women’s sex toy entrepreneurship in United States and the strategies used by pioneering retailers such as Dell Williams and Joani Blank to appeal to women as both sexual agents and consumers.

Dr. Lynn Comella is an Assistant Professor in the Women’s Studies Department at the University of Nevada, Las Vegas. She is in the process of completing a book on the history and retail culture of women-owned and -oriented sex toy businesses in the United States.

The Center for Sex and Culture is located at 1519 Mission St. San Francisco (Between 11th and South Van Ness).

***********************

Lynn Comella, Ph.D.

Assistant Professor

Women's Studies Department

University of Nevada, Las Vegas

4505 S Maryland Parkway/Box 455055

Las Vegas, NV 89154-5055

Office: 702-895-5451

Fax: 702-895-0850

.

Center for Sex & Culture

Date: Friday, March 21, 2008

Time: 7 PM

Lecture and Discussion:

“What’s a feminist like you doing in a business like this?” The Growth of Women’s Sex Toy Entrepreneurship in the United States

Lynn Comella, Ph.D.

In recent years the mainstream adult industry has attempted to capitalize on what is arguably the fastest growing segment of the adult industry: female consumers of pornography and sex toys. The formation of the women’s market, however, is not a recent phenomenon. Since the early 1970s female entrepreneurs—many of whom identify as feminists—have been selling vibrators and other sexually-oriented products to women.

Drawing on in-depth interviews and the analysis of archival materials, including customer letters, this talk examines the historical roots of women’s sex toy entrepreneurship in United States and the strategies used by pioneering retailers such as Dell Williams and Joani Blank to appeal to women as both sexual agents and consumers.

Dr. Lynn Comella is an Assistant Professor in the Women’s Studies Department at the University of Nevada, Las Vegas. She is in the process of completing a book on the history and retail culture of women-owned and -oriented sex toy businesses in the United States.

The Center for Sex and Culture is located at 1519 Mission St. San Francisco (Between 11th and South Van Ness).

***********************

Lynn Comella, Ph.D.

Assistant Professor

Women's Studies Department

University of Nevada, Las Vegas

4505 S Maryland Parkway/Box 455055

Las Vegas, NV 89154-5055

Office: 702-895-5451

Fax: 702-895-0850

.

-

Zwerg

- Senior Admin

- Beiträge: 18083

- Registriert: 15.06.2006, 19:26

- Wohnort: 1050 Wien

- Ich bin: engagierter Außenstehende(r)

Re: Frauen produzieren Porno - PornYes statt PornNO

Die Dokumentation "Die Pornographinnen" findet Ihr in den für unsere registrierten UserInnen zugänglichen "Filmebereich" viewforum.php?f=88Marc of Frankfurt hat geschrieben:Gleich ARTE.tv: Die Pornographinnen

Pornografie galt lange Zeit als Domäne der Männer. Frauen waren in diesem Genre nur als Objekte männlicher Begierden anzutreffen. Doch heute werden pornografische Filme, Bilder, Texte, Comics und Performances immer häufiger auch von Frauen produziert. Die Dokumentation spürt dem wachsenden Selbstverständnis nach, mit dem Frauen ihre sexuellen Fantasien und Bedürfnisse in erotischen Werken umsetzen.

Liebe Grüße

Christian

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Menschenkenntnis - Gesichter lesen?

Forscher sagen: Im Laufe der Evolution haben wir gelernt genau Gesichter zu lesen und können die Absicht der Menschen darin erkennen.

Können wir das wirklich?

Zeigen die linken oder die rechten (gemittelten) Gesichter

Bereitschaft für ONS oder Beziehung?

(Entscheide für eine Person des anderen Geschlechtes)

Im Artikel die Auflösung:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mens ... 98,00.html

Abstract:

http://de.scientificcommons.org/20991044

Wissenschaftliche Originalarbeit:

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picren ... obtype=pdf

(6 Seiten)

Hier weitere Tests machen:

www.perceptionLab.com

"Während Männer die als sexuell offen eingeschätzten Frauen attraktiver fanden,

interessierten sich Frauen mehr für jene Männer, die nach ihrer Meinung stabile Partnerschaften bevorzugen.

Dagegen stuften sie die besonders maskulin wirkenden Männer mit kantigem Kiefer, großer Nase und kleinen Augen als eher untreu ein."

...

"Vor zwei Jahren hatten US-Forscher berichtet, dass Frauen kinderliebe Männer am Gesicht erkennen können."

Mehr zur Evolution und sexuellen Selektion:

viewtopic.php?p=34912#34912

Schönheitkapitalismus:

viewtopic.php?p=29225#29225 (SW-only)

Fehlt also nur noch die Studie was SW im Gesicht ihrer Gäste lesen können (SW-Academy trainiert Bauchgefühl?!).

.

Können wir das wirklich?

Zeigen die linken oder die rechten (gemittelten) Gesichter

Bereitschaft für ONS oder Beziehung?

(Entscheide für eine Person des anderen Geschlechtes)

Im Artikel die Auflösung:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mens ... 98,00.html

Abstract:

http://de.scientificcommons.org/20991044

Wissenschaftliche Originalarbeit:

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picren ... obtype=pdf

(6 Seiten)

Hier weitere Tests machen:

www.perceptionLab.com

"Während Männer die als sexuell offen eingeschätzten Frauen attraktiver fanden,

interessierten sich Frauen mehr für jene Männer, die nach ihrer Meinung stabile Partnerschaften bevorzugen.

Dagegen stuften sie die besonders maskulin wirkenden Männer mit kantigem Kiefer, großer Nase und kleinen Augen als eher untreu ein."

...

"Vor zwei Jahren hatten US-Forscher berichtet, dass Frauen kinderliebe Männer am Gesicht erkennen können."

Mehr zur Evolution und sexuellen Selektion:

viewtopic.php?p=34912#34912

Schönheitkapitalismus:

viewtopic.php?p=29225#29225 (SW-only)

Fehlt also nur noch die Studie was SW im Gesicht ihrer Gäste lesen können (SW-Academy trainiert Bauchgefühl?!).

.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Wixer wurden früher strafrechtlich verfolgt

Kulturgeschichte der Autoerotik

Thomas W. Laqueur: "Die einsame Lust"

Das Buch (Geschichte der Masturbation):

http://www.amazon.de/Die-einsame-Lust-T ... 3940731021

Der Autor (Historiker an der Universität Berkeley):

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Laqueur

Was spricht/sprach gegen Onanie:

http://de.wikipedia.org/wiki/Masturbation

.

Thomas W. Laqueur: "Die einsame Lust"

Das Buch (Geschichte der Masturbation):

http://www.amazon.de/Die-einsame-Lust-T ... 3940731021

Der Autor (Historiker an der Universität Berkeley):

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Laqueur

Was spricht/sprach gegen Onanie:

- Die Bibel: Onan verschwendete seinen Samen, den er auf den Boden fallen lies und nicht fruchten konnte

- Die Kirche: Ungerichtet verströmte sexuelle Energie kann Dämonen hervorrufen

- Die Aufklärung: Lustvolle Selbstbeschäftigung lenkt von der rationalen Weltbewältigung ab

- Die Erzieher: Übertriebener Konsum von 'highs' aus der körpereigenen Drogenproduktion macht abhängig hedonistisch

- Die Gemeinschaft: Autosexuelle Phantasien sind nicht zu kontrollieren

- ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Masturbation

.

-

Marc of Frankfurt

- SW Analyst

- Beiträge: 14095

- Registriert: 01.08.2006, 14:30

- Ich bin: Keine Angabe

Ein Ritt durch die Literaturgeschichte

Mehr als eine Buchbesprechung von Charlotte Roches "Feuchtgebiete":

Eine Kulturanalyse des Sexuellen.

FAZ: Belletristik

Sexualität ist Wahrheit

13. April 2008 Mit ihrem ersten Roman hat die Fernsehmoderatorin Charlotte Roche dem Fräuleinwunder in der deutschen Zeitgeistliteratur abrupt ein Ende gemacht. Ob ihm die "Schlacht der Krawall-Uschis" folgt, wie die Berliner "BZ" ihre Besprechung von "Feuchtgebiete" übertitelte, ist zu bezweifeln. Bei seinem Erscheinen vor sechs Wochen wurde das Buch in den Medien kurz und heftig abgefeiert und dann vergessen. Die meisten Rezensenten urteilten reflexhaft und ließen sich von der schwer einzuordnenden Art der Obszönität, mit der die Autorin spielt, zu polemischen Tönen hinreißen. Erst bei der Beurteilung griff man auf literarische Kriterien zurück: Das geradezu romantische Happy End des Romans schien seine Radikalität zu entschärfen und lieferte einen Vorwand, der Autorin eine effekthascherische Konstruktion vorzuwerfen, die am Ende nicht aufgeht. Die sensationellen Verkaufszahlen belegen jedoch, dass Charlotte Roche einen Nerv getroffen hat, der sich so schnell nicht wieder beruhigen lässt. Denn ihr Roman über eine junge Frau namens Helen, die eine Hämorrhoidenoperation ins Krankenhaus führt, bleibt gerade durch seine Widersprüchlichkeit eine Irritation, die in ihren moralischen Implikationen weit über den Schock der systematischen Tabuverletzung hinausgeht. Ungefragt werden wir von Roche in die Position des Klinikpersonals versetzt, dem nichts Menschliches fremd ist, und hören alarmiert einer Patientin zu, die sich weigert, mit ihrer Intimsphäre auch ihr Selbstbewusstsein aufzugeben. Während Helen uns mit einer Direktheit, die Matthias Grünewald und Lucian Freud erröten lassen würde, über ihre gequälten Körperregionen informiert und dabei ganz unklinisch von "wolkenförmigen Hautlappen", "Muschiflora", "Hahnenkämmen" und ihrem "Perlenrüssel" spricht, ertrotzt sie sich eine Würde, die sonst denen vorbehalten bleibt, die das Pech nicht bäuchlings, ohne Decke und mit offenem OP-Hemd in ein viel frequentiertes Krankenhauszimmer verschlägt. Um Würde müssen plötzlich die Zuschauer kämpfen, die der sprachlichen Verarbeitung dessen, was sie täglich sehen, nicht gewachsen sind.

Weil sie die Operation nicht defätistisch hinnimmt, sondern wie ein um den Schleier der Natur unbesorgter Naturwissenschaftler allen Aspekten ihrer Erkrankung auf den Grund geht, löst es kaum noch Überraschung aus, dass sie von der Rosettenzone ihrer Hämorrhoiden umstandslos zu den weiblichen Geschlechtsorganen übergeht, die nun einmal in der Nähe liegen. Trotzdem ist diese Gratwanderung eine Sensation, denn sie springt von den Bereichen des Schmerzes zu denen der Lust, als wäre das in höherem Sinne alles eins.

So erfahren wir, dass Helen auch im Sexleben die Forscherbrille aufhat, den individuellen Vorlieben und Perversionen ihrer Partner nachgeht und mit den eigenen experimentiert. Damit hat Charlotte Roche sich das Etikett des Pornographischen eingehandelt. Dabei ist die Lust gar nicht der Nenner, auf den sich Helens Neugier reduzieren lässt. Vielmehr bewegt sie sich sicher jenseits jenes Lustprinzips, das Sigmund Freud nach dem Ersten Weltkrieg revidieren musste. Die Angstträume von Kriegsheimkehrern hatten seine Erkenntnisse über den Traum als verhüllter Wunscherfüllung ins Wanken gebracht. Freud zog sich aus der Affäre, indem er es als Lusterlebnis deutete, von Ereignissen zu träumen, die den Träumer im Schützengraben traumatisch überfallen hatten. In der nachträglichen Simulation konnte er jene Angst vor dem Entsetzlichen aufbauen, zu der es ihm ursprünglich keine Zeit ließ. Denn nur ein vorhergesehenes Übel, so Freud, erlaubt es dem Individuum, sich innerlich dafür zu rüsten. Ohne solche Abwehrkräfte geht der Schock an die Substanz.

Für Helen war die Trennung ihrer Eltern so ein traumatisches Erlebnis. Sie quittiert es mit der bitteren Bemerkung: "Nur zu bleiben, solange die Liebe noch da ist, reicht nicht, wenn man Kinder hat." Dass Helen sich sterilisieren ließ, wie wir beiläufig erfahren, geht mit diesem Satz eine Heisenbergsche Unschärferelation ein, die nur zwei einander ausschließende Deutungen zulässt. Entweder Roches Heldin ist naturnahe Erotomanin, die alles den Körper Betreffende wie ein großes Abenteuer angeht und die Sabotagen der Hygieneindustrie verachtet, aber bei der Sterilisation eine Ausnahme macht, weil sie bei ihren Eskapaden durch keine Schwangerschaft ins Stolpern kommen will. Oder sie ist ein gebranntes Scheidungskind, das im Dschungel zeitgenössischer Sexbesessenheit nach Liebe und einer Treue sucht, der sie den Härtetest der Familiengründung nicht mehr zutraut. Furcht vor den Strapazen einer Geburt wird kaum der Grund für die Sterilisation sein. Denn in der Hoffnung, ihre Eltern durch einen verlängerten Klinikaufenthalt doch noch zusammenzuführen, fügt Helen sich bedenkenlos eine schreckliche Verletzung zu. Das Thema Geburt lässt andere Warnlichter aufleuchten: In der Kindheit wurde sie heimliche Zeugin eines Gesprächs, in dem ihr Vater einem Freund davon berichtete, "wie schlimm es für ihn war, bei meiner Geburt zugucken zu müssen". So wie Helen bei der Begutachtung ihrer OP-Wunde malt auch ihr Vater alle Details der ihn überfordernden Szene inbrünstig aus. Der Freund flüchtet sich in Gelächter: Denn "über das, wovor man am meisten Angst hat", so Helen, "lacht man immer am lautesten". Es bleibt in der Schwebe, ob Helen die eigene Geburt für die Trennung der Eltern verantwortlich macht. Klar ist auf alle Fälle, dass Charlotte Roche das Lachen für eine noch bessere Traumaprophylaxe hält als den Albtraum. Ihr satirischer Roman setzt sich beherzt dafür ein, dass die Beziehungen zwischen Mann und Frau nicht noch einmal an unzureichender Aufklärung scheitern. So macht sich ihre Heldin systematisch mit allen Eventualitäten des Liebeslebens vertraut. Ihr Verhalten ist ein einziges Antiprogramm zum Treuephantasma, ein Abwehrzauber und eine Flucht nach vorn, die jeder möglichen neuen Verletzung zuvorkommen möchte. "Eine Art sexuelle Überforderung von sich selber", nannte Roche das in einem Interview: "Die will sich stählen für irgendwelche Ernstfälle."

Zur Errichtung dieses Frühwarnsystems macht sich Helen systematisch mit der Grauzone des männlichen Sexuallebens vertraut. Sie besucht Bordelle, wo sie Prostituierte auswählt und mit ihnen ins Bett geht, phantasiert von pubertären Spermaorgien auf Pizzadienstlieferungen und beschäftigt sich ausführlich mit dem Onanieren. Doch so wie die überdrehten und aufs Technische abhebenden Onanieszenen ohne stimulierende Phantasmen, Bildvorlagen und ideale Partner auskommen, bleiben auch die Bordellszenen schemenhaft und konstruiert. Im "Playboy" äußerte sich die Autorin positiv zur Pornographie. Doch im "Spiegel"-Gespräch gestand sie: "Das Pin-up, das ich auf einem C&A-Plakat sehe, wenn ich mein Kind zum Kindergarten fahre, das stört mich auch." Roche begründet ihre Aversion damit, dass der in der Öffentlichkeit ad nauseam propagierte Sex "langweiliger, flacher, spießiger und unaufregender" sei als die Wirklichkeit: "Ich bin für mehr Sex - mehr Schweinereien, keine Tabus. Ich glaube, dass es vom echten Sex, dem Sex, der riecht und schmeckt und schmutzige Geräusche macht, nie genug geben kann." Die Differenz, die Charlotte Roche mit dem C&A-Plakat aufmacht, ist keine zwischen Sex und Sex, sondern eine zwischen Sex und idealisierten Sexobjekten, die unaufgeregt im Sinne des von Freud definierten weiblichen Narzissmus und "flach" im Sinne des geschlossenen, wenn auch weitgehend nackten Körpers sind. Sie sind Charlotte Roche ein Dorn im Auge, während sie das pornographische Spektakel aufgelöster Leiber begrüßt. Insofern ist "Feuchtgebiete" auch ein Pamphlet gegen die Pin-up-Kultur der lückenlos Attraktiven und die Zumutung, die sie für wirkliche Frauen bedeutet. "Was diese Frauen aber nicht wissen", so Helen über die Blondierungs-, Maniküre-, Peeling- und Intimwaschkünstlerinnen, die eine solche Kultur hervorbringt: "Je mehr sie sich um all diese kleinen Stellen kümmern, desto unbeweglicher werden sie. Ihre Haltung wird steif und unsexy, weil sie sich ihre ganze Arbeit nicht kaputtmachen wollen."

Vielleicht, um nicht in unerwünschte Nachbarschaft zu geraten, spart die Helen in den Mund gelegte Hygieneliste die Martyrien aus, denen sich all die unterwerfen, die kein klassischen Proportionen gehorchendes Gesicht und einen achtzehnjährigen Modelkörper besitzen. Schönheitsoperationen, teure Spa-Aufenthalte und Hungerkuren haben hier bekanntlich ein weites Feld. Dabei weiß Charlotte Roche, dass "Feuchtgebiete" gerade auch diese Bastion in Angriff nimmt und mit der proklamierten Rückkehr zu den fünf Sinnen in der öffentlichen Sexverhandlung an der Diktatur der Optik rüttelt. Der Eros, den sie beschwört, sendet nicht nur Gerüche aus, erlaubt sich Tuchfühlung und durchdringende Blicke, er macht auch den Mund auf. Helens schamlose Reden wirken auf ihren Pfleger Robin anziehend.

"Feuchtgebiete" ist auch ein Crash-Kurs in Sachen Verführung, und das macht den Roman vielleicht am deutlichsten zum Hybrid des Feminismus. Eckhard Fuhr wies in der "Welt" darauf hin, dass Charlotte Roche einen Faden aufnimmt, den der Feminismus vor dreißig Jahren fallen ließ. Vielleicht sollte man eher von einer aufgefischten Fahrradkette sprechen, denn Helen steht auf die Schmerzlust der Piercings. Wo aber Punk und Emanze sich treffen, da geht es um die Verachtung der aufgebrezelten Frau: "Was ihre physische Erscheinung betrifft, leiden Frauen unter Gehirnwäsche", schrieb Germaine Greer 1971: "Ihre Haltung dem eigenen Körper gegenüber ist oft apologetisch, denn sie vergleichen ihn mit dem plastischen Objekt des Begehrens, das durch die Medien verbreitet wird." Greers Diagnose löste unter politisch denkenden Frauen eine Welle demonstrativer Entspannung aus. Ohne Rücksicht auf Attraktivitätswerte warfen sie ihr Make-up in den Abfall, zogen bequeme Gummisohlenschuhe, Beutelhosen und lagenreiche Kleider an und wurden prompt als "Möchtegern-Kräuterhexen" abgestempelt. Bis heute leidet die weibliche Emanzipationsbewegung am Image, das damals geboren wurde, einem Frauenbild, das islamischen Verhüllungsgepflogenheiten in mancher Hinsicht näher ist als der Barbiewelt von Mattel. Der Frauenkörper löste sich unter Stoffschichten auf und verquoll auf schweren Schritten mit der Umwelt. Damit aktivierte er eine archaische Furcht vor den ausufernden Dimensionen mütterlicher Weiblichkeit und jenem Verschlungenwerden, das Freud als Angstvision dem Ödipuskomplex zugrunde legte. Wenn Charlotte Roche die Hämorrhoiden ihrer Protagonistin mit den "Fangarmen einer Seeanemone" vergleicht, greift sie genüsslich auf dieses phantasmagorische Horrorkabinett zurück.

Das mit dem Tod auf Du und Du lebende Mittelalter nahm körperliche Monstrositäten gelassener hin. Für den Christen war jeder Leib grotesk und ein stets gegenwärtiges Mal der Sünde. Deshalb störte sich niemand daran, dass das Intimleben auf der Straße stattfand, Kranke und Verrückte nicht weggeschlossen wurden und peinliche Strafen der Volksbelustigung dienten. Der groteske Leib, schrieb Michail M. Bachtin in seinem Rabelaisbuch, "ist ein werdender Leib. Er ist niemals fertig, niemals abgeschlossen. Er schlingt die Welt in sich hinein und wird selber von der Welt verschlungen. Die wesentliche Rolle im grotesken Leib spielen deshalb jene Teile, jene Stellen, wo er über sich hinauswächst." Was Bachtin nun aufzählt, ist ein Katalog der rocheschen Lieblingsthemen: "Ausscheidungen (Kot, Urin, Schweiß, Nasenschleim, Mundschleim), Begattung, Schwangerschaft, Niederkunft, Körperwuchs, Altern, Krankheiten, Tod, Zerfetzung, Zerteilung". Mit dem Schwinden der christlichen Glaubensgewissheit ist dieses Schauspiel des reproduktiven Körpers, über dem kein beruhigender Jenseitsvorhang mehr fällt, immer unerträglicher geworden. 1766 führt Lessing den modernen Leibeskanon ein, der alle Sekretbereiche des Körpers als nicht abbildbar unterdrückt. An der antiken Figurengruppe des mit zwei Schlangen ringenden Laokoon erläutert er die Grenzen der klassischen Figurendarstellung: Der Schmerz des Trojaners ist nur an den gespannten Muskeln abzulesen, er "äußert sich dennoch mit keiner Wut in dem Gesichte und in der ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Geschrei; die Öffnung des Mundes gestattet es nicht." Der Bildhauer gönnte dem Gequälten nur ein leises Stöhnen. Warum? Weil der aufgerissene Mund "das Gesicht auf eine ekelhafte Weise verstellet". Das Mitleid, das Laokoon verdient, wäre durch die in Stein gehauene Verewigung seines Schreis auf der Strecke geblieben. Von der Hässlichkeit des undressierten Leibs wendet Lessings Betrachter sich mit "Unlust" ab.

An diese Einsicht haben sich die medialen Erben der klassischen Ästhetik bis heute gehalten. Sowie es Lust zu erzeugen gilt, und das ist der Zweck des kommerziellen Spektakels, wird das groteske Eigenleben des Körpers unter Verschluss gehalten. Alles, was als Pornographisierung des öffentlichen Raums diskutiert wird und was Charlotte Roche mit dem C&A-Pin-up herbeizitiert, fällt unter den klassischen Kanon. Die meist weibliche Blöße, mit der uns der Werbemarkt bombardiert, entspricht dem, was Brad Easton Ellis in "American Psycho" als "hardbody" bezeichnet und was Bachtin die "massive und taube Fassade" des Körpers nennt: "Alles, was herausragt und absteht, alle scharf ausgeprägten Extremitäten, Auswüchse und Knospungen, wird entfernt, weggelassen, zugedeckt." Von Bachtins Mittelalter aus müssen die makellosen Ikonen, mit denen die Konsumwelt das Bewusstsein flutet, als postreligiöse Versicherung gegen den grotesken Leib verstanden werden. Trotzdem wird die schöne, der Zeit trotzende Nacktheit seit den Sechzigern mit Wahrheit, Natur und Aufklärung gleichgesetzt. Dabei ist sie die Lebenslüge eines Kapitalismus, der die klassische Gestalt des Menschen längst in ihre zahllosen, vermarktbaren Teile zerlegt hat und aus der Genomanalyse eine Aktiengesellschaft macht: nur weil der Konsument seine beschämende Unvollkommenheit durch stets neue Warenfetische zu kaschieren sucht, kann das biotechnologische Zeitalter zur Hochform auflaufen.

"Feuchtgebiete" deshalb als Plädoyer für die Rückkehr zur Natur zu lesen, übersieht, wie jüngst Winfried Menninghaus in seinem Darwin-Buch zeigte, dass nichts so raffiniert ist wie die Natur. Auch bei Charlotte Roches Interesse am grotesken Körper handelt es sich um keinen grünen Werbefeldzug zur sexuellen Artenerhaltung, sondern um ein Experiment. Indem Helen den Körper mit seinen polymorph-perversen Trieben fest ins Auge fasst, legt sie einen sprachlichen Boden, wo in der euphemistischen Gesellschaft der stumme Schrecken vor der je eigenen Monstrosität gelauert hat. Wie schon die Schwulenbewegung zeigte, wird das Peinliche ins Selbstbewusstsein aufgenommen, sobald es formuliert ist. Was einen Ort in der Sprache hat, wird nicht länger verdrängt und muss nicht provozierend demonstriert werden. In diesem Sinne schafft Roches Roman die Grundlage für ein weibliches Selbstbild, in das die Differenz zwischen intimer Wirklichkeit und öffentlicher Inszenierung ganz selbstverständlich eingespeist ist und souverän verwaltet werden kann.

Autoren wie Lessing und Richard Sennett haben plausible Gründe dafür geliefert, warum man die Promenade nicht als Abort benutzen, im Restaurant rülpsen, im Zug in der Nase, den Zähnen oder Zehen bohren, Sex in den Supermarkt verlegen oder auf andere Weise allzu deutlich seine Triebe spazieren führen sollte. Die Lust des einen erzeugt im anderen Unlust, wie Lessing bemerkte, schon weil sie den sich Gehenlassenden physisch entstellt. In einer Gesellschaft, die jeden laufend mit zahllosen Fremden konfrontiert, hängt das Funktionieren von einer gewissen Geschäftsmäßigkeit der Beziehungen und der Möglichkeit ab, von der Kreatürlichkeit der anderen abstrahieren zu dürfen. Trüge jeder seinen mittelalterlichen Leib zu Markte, wären wir unablässig in den Strudel seiner biologischen Funktionen hineingezogen. Die Unlust, die im Widerstand gegen solche Zumutung entsteht, würde das allgemeine Aggressionspotential unnötig steigern.

Deshalb ist der historische Referenzpunkt für "Feuchtgebiete" nicht das Mittelalter, sondern die Kultur des achtzehnten Jahrhunderts. Eine Epoche, in der, wie Richard Sennett nicht genügend loben kann, jeder öffentlich Theater spielte und das auch vom anderen wusste. Seinen Zeitgenossen wirft der Soziologe vor, dass sie sich mit ihren Rollen identifizieren und von ihren öffentlichen Repräsentanten weniger eine solide Politik als ein Privatleben erwarten, das moralischen Idealen lückenlos entspricht. Roches Roman spricht es aus, dass heute vor allem Frauen der Verwechslung von Rolle und Realität zum Opfer fallen. Dabei könnten sie mit den Idealen, die sich nicht erreichen lassen, spielerisch umgehen. Denn in der Sexualität geht es immer um die Wirklichkeit hinter der Fassade. Erotisch ist, wer seine Schwächen kennt und sie nicht nur in Kauf nimmt, sondern seine Erscheinung gelegentlich für intime Signale durchsichtig macht. Ist die Andeutung des eigenen grotesken Leibs doch die vielleicht galanteste Form der Höflichkeit, weil sie auch andere vom Perfektionsanspruch entlastet. Genau hier fängt die Verführung an. Es ist das Skandalon des Romans, dass Robin von Helens schamloser Leiblichkeit nicht abgestoßen wird, im Gegenteil, er nimmt sie mit nach Haus. Gehört die Verwechslung von blendender Schönheit und Verführungskraft doch zu den notorischen Zeitgeistirrtümern. So wurde die große Verführerin Anne Boleyn in "Die Schwester der Königin" von Justin Chadwick jüngst mit Natalie Portman besetzt - die auf den ersten Blick so attraktiv ist, dass Verführungskünste völlig überflüssig scheinen. Stephen Frears wusste noch, dass der Verführer nicht schön sein darf, und wählte bei der Verfilmung der "Gefährlichen Liebschaften" vor zwanzig Jahren John Malkovich für die Rolle des Valmont.

"Solche Frauen", sagt Helen von den Rasierten und Gekämmten, "traut sich doch keiner durchzuwuscheln und zu ficken." Damit fordert sie das Klischee heraus, die Wahl des Sexualobjekts laufe bis heute evolutionistisch ab und werde von Fortpflanzungskriterien dominiert, die biometrischer Perfektion, männlichen Muskelpaketen und weiblicher Jungfrauenanmut den Vorzug geben. In der von Georg Franck beschriebenen Aufmerksamkeitsökonomie ist dieses Ideologem zur self-fulfilling prophecy geworden. Wie Helen predigt, kann aber nur der fehlerhafte, unfertige und ergänzungsbedürftige Leib eine Anziehungskraft entfalten, die der Sexualität gewachsen ist. "Knochiges leeres Gesicht", beschrieb Franz Kafka nach der ersten Begegnung Felice Bauer, "fast zerbrochene Nase", "reizloses Haar, starkes Kinn".

Und doch entwickelte er für sie eine Passion wie kaum für eine andere Frau. Verführbarkeit und Verführung haben mit der Freiheit zu tun, vom großen Marschweg abzuweichen. Wenn man den ersten Anzeichen bei Autoren wie Charlotte Roche, Iris Hanika und Clemens Meyer trauen darf, nimmt die Literatur von den Hardbodies Abschied, die auch bei Michel Houellebecq die Romanhandlung diktieren. Selbst der Autor der "Wohlgesinnten" Jonathan Littell bekannte jüngst, dass ihn an seinem SS-Stoff weniger die schneidige Gestalt des perfekten Soldaten als das Phantasma der Orgie interessierte. Schneidigkeit und Orgie sind die beiden Pole von Gesellschaften, in denen es keine Verführung gibt. Sie ist eine Begleiterscheinung wirklich aufgeklärter, erwachsener Kulturen, deren Mitglieder im Bewusstsein der Krise leben, statt sich in soziale Idyllen zu träumen. Zu diesen Idyllen zählt die Münzautomatenökonomie der männlichen Triebabfuhr genauso wie der weibliche Traum von der ewigen Liebe. Nur wer weiß, dass das Glück "gebrechlich" ist, wie Kleist am Ende der "Marquise" schreibt, wird von Wechselfällen nicht entmutigt und nimmt den Kampf auch in der Liebe mit Widerständen auf. Insofern ist die Wall Street wirklich, wie Brad Easton Ellis meinte, die Hieroglyphe unserer Gegenwart. Dort wechseln ständig Glück und Pech, und alle machen weiter und trinken darauf. Dabei hängen die viel beneideten Boni der Finanzjongleure unmittelbar mit der Risikoscheu des Rests zusammen. Im Geschäftsleben beginnt sich das Wissen um die Bedeutung von Spiel und Verführung durchzusetzen. Nur im Privatleben gilt Diplomatie weiterhin als genauso überflüssig wie spielerische Unberechenbarkeit. Dort herrschen zwei fundamentalistische Sätze: Biologie ist Schicksal, und Sublimation ist verlogen. Zu dieser Tyrannei der Intimität ist Charlotte Roches Buch nur auf den ersten Blick zu zählen. Denn die Intimität, die Richard Sennett beklagte, verlangt vom anderen weniger Transparenz als Kunstlosigkeit. Für die frustrierten Idyllen in unseren Köpfen ist Helen ein gefährliches Monstrum, das uns daran erinnert, dass wir nicht sind, wie wir uns geben. Charlotte Roche ist sprachlich etwas fast Unmögliches gelungen. Sie versöhnt uns mit dem Beschämenden, bei dem alle Verführung anfängt. Indem ihr kaltblütiger Seiltanz den grotesken Leib begnadigt, erlöst er die Erotik aus der Verfallenheit ans vollkommene Bild. "Feuchtgebiete" ermächtigt zum Spiel mit der individuellen Versehrtheit und ermutigt den kunstlosen Sexus, endlich erwachsen zu werden.

INGEBORG HARMS

Buchtitel: Feuchtgebiete

Buchautor: Roche, Charlotte

Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13.04.2008, Nr. 15 / Seite 30

Eine Kulturanalyse des Sexuellen.

FAZ: Belletristik

Sexualität ist Wahrheit

13. April 2008 Mit ihrem ersten Roman hat die Fernsehmoderatorin Charlotte Roche dem Fräuleinwunder in der deutschen Zeitgeistliteratur abrupt ein Ende gemacht. Ob ihm die "Schlacht der Krawall-Uschis" folgt, wie die Berliner "BZ" ihre Besprechung von "Feuchtgebiete" übertitelte, ist zu bezweifeln. Bei seinem Erscheinen vor sechs Wochen wurde das Buch in den Medien kurz und heftig abgefeiert und dann vergessen. Die meisten Rezensenten urteilten reflexhaft und ließen sich von der schwer einzuordnenden Art der Obszönität, mit der die Autorin spielt, zu polemischen Tönen hinreißen. Erst bei der Beurteilung griff man auf literarische Kriterien zurück: Das geradezu romantische Happy End des Romans schien seine Radikalität zu entschärfen und lieferte einen Vorwand, der Autorin eine effekthascherische Konstruktion vorzuwerfen, die am Ende nicht aufgeht. Die sensationellen Verkaufszahlen belegen jedoch, dass Charlotte Roche einen Nerv getroffen hat, der sich so schnell nicht wieder beruhigen lässt. Denn ihr Roman über eine junge Frau namens Helen, die eine Hämorrhoidenoperation ins Krankenhaus führt, bleibt gerade durch seine Widersprüchlichkeit eine Irritation, die in ihren moralischen Implikationen weit über den Schock der systematischen Tabuverletzung hinausgeht. Ungefragt werden wir von Roche in die Position des Klinikpersonals versetzt, dem nichts Menschliches fremd ist, und hören alarmiert einer Patientin zu, die sich weigert, mit ihrer Intimsphäre auch ihr Selbstbewusstsein aufzugeben. Während Helen uns mit einer Direktheit, die Matthias Grünewald und Lucian Freud erröten lassen würde, über ihre gequälten Körperregionen informiert und dabei ganz unklinisch von "wolkenförmigen Hautlappen", "Muschiflora", "Hahnenkämmen" und ihrem "Perlenrüssel" spricht, ertrotzt sie sich eine Würde, die sonst denen vorbehalten bleibt, die das Pech nicht bäuchlings, ohne Decke und mit offenem OP-Hemd in ein viel frequentiertes Krankenhauszimmer verschlägt. Um Würde müssen plötzlich die Zuschauer kämpfen, die der sprachlichen Verarbeitung dessen, was sie täglich sehen, nicht gewachsen sind.

Weil sie die Operation nicht defätistisch hinnimmt, sondern wie ein um den Schleier der Natur unbesorgter Naturwissenschaftler allen Aspekten ihrer Erkrankung auf den Grund geht, löst es kaum noch Überraschung aus, dass sie von der Rosettenzone ihrer Hämorrhoiden umstandslos zu den weiblichen Geschlechtsorganen übergeht, die nun einmal in der Nähe liegen. Trotzdem ist diese Gratwanderung eine Sensation, denn sie springt von den Bereichen des Schmerzes zu denen der Lust, als wäre das in höherem Sinne alles eins.

So erfahren wir, dass Helen auch im Sexleben die Forscherbrille aufhat, den individuellen Vorlieben und Perversionen ihrer Partner nachgeht und mit den eigenen experimentiert. Damit hat Charlotte Roche sich das Etikett des Pornographischen eingehandelt. Dabei ist die Lust gar nicht der Nenner, auf den sich Helens Neugier reduzieren lässt. Vielmehr bewegt sie sich sicher jenseits jenes Lustprinzips, das Sigmund Freud nach dem Ersten Weltkrieg revidieren musste. Die Angstträume von Kriegsheimkehrern hatten seine Erkenntnisse über den Traum als verhüllter Wunscherfüllung ins Wanken gebracht. Freud zog sich aus der Affäre, indem er es als Lusterlebnis deutete, von Ereignissen zu träumen, die den Träumer im Schützengraben traumatisch überfallen hatten. In der nachträglichen Simulation konnte er jene Angst vor dem Entsetzlichen aufbauen, zu der es ihm ursprünglich keine Zeit ließ. Denn nur ein vorhergesehenes Übel, so Freud, erlaubt es dem Individuum, sich innerlich dafür zu rüsten. Ohne solche Abwehrkräfte geht der Schock an die Substanz.

Für Helen war die Trennung ihrer Eltern so ein traumatisches Erlebnis. Sie quittiert es mit der bitteren Bemerkung: "Nur zu bleiben, solange die Liebe noch da ist, reicht nicht, wenn man Kinder hat." Dass Helen sich sterilisieren ließ, wie wir beiläufig erfahren, geht mit diesem Satz eine Heisenbergsche Unschärferelation ein, die nur zwei einander ausschließende Deutungen zulässt. Entweder Roches Heldin ist naturnahe Erotomanin, die alles den Körper Betreffende wie ein großes Abenteuer angeht und die Sabotagen der Hygieneindustrie verachtet, aber bei der Sterilisation eine Ausnahme macht, weil sie bei ihren Eskapaden durch keine Schwangerschaft ins Stolpern kommen will. Oder sie ist ein gebranntes Scheidungskind, das im Dschungel zeitgenössischer Sexbesessenheit nach Liebe und einer Treue sucht, der sie den Härtetest der Familiengründung nicht mehr zutraut. Furcht vor den Strapazen einer Geburt wird kaum der Grund für die Sterilisation sein. Denn in der Hoffnung, ihre Eltern durch einen verlängerten Klinikaufenthalt doch noch zusammenzuführen, fügt Helen sich bedenkenlos eine schreckliche Verletzung zu. Das Thema Geburt lässt andere Warnlichter aufleuchten: In der Kindheit wurde sie heimliche Zeugin eines Gesprächs, in dem ihr Vater einem Freund davon berichtete, "wie schlimm es für ihn war, bei meiner Geburt zugucken zu müssen". So wie Helen bei der Begutachtung ihrer OP-Wunde malt auch ihr Vater alle Details der ihn überfordernden Szene inbrünstig aus. Der Freund flüchtet sich in Gelächter: Denn "über das, wovor man am meisten Angst hat", so Helen, "lacht man immer am lautesten". Es bleibt in der Schwebe, ob Helen die eigene Geburt für die Trennung der Eltern verantwortlich macht. Klar ist auf alle Fälle, dass Charlotte Roche das Lachen für eine noch bessere Traumaprophylaxe hält als den Albtraum. Ihr satirischer Roman setzt sich beherzt dafür ein, dass die Beziehungen zwischen Mann und Frau nicht noch einmal an unzureichender Aufklärung scheitern. So macht sich ihre Heldin systematisch mit allen Eventualitäten des Liebeslebens vertraut. Ihr Verhalten ist ein einziges Antiprogramm zum Treuephantasma, ein Abwehrzauber und eine Flucht nach vorn, die jeder möglichen neuen Verletzung zuvorkommen möchte. "Eine Art sexuelle Überforderung von sich selber", nannte Roche das in einem Interview: "Die will sich stählen für irgendwelche Ernstfälle."

Zur Errichtung dieses Frühwarnsystems macht sich Helen systematisch mit der Grauzone des männlichen Sexuallebens vertraut. Sie besucht Bordelle, wo sie Prostituierte auswählt und mit ihnen ins Bett geht, phantasiert von pubertären Spermaorgien auf Pizzadienstlieferungen und beschäftigt sich ausführlich mit dem Onanieren. Doch so wie die überdrehten und aufs Technische abhebenden Onanieszenen ohne stimulierende Phantasmen, Bildvorlagen und ideale Partner auskommen, bleiben auch die Bordellszenen schemenhaft und konstruiert. Im "Playboy" äußerte sich die Autorin positiv zur Pornographie. Doch im "Spiegel"-Gespräch gestand sie: "Das Pin-up, das ich auf einem C&A-Plakat sehe, wenn ich mein Kind zum Kindergarten fahre, das stört mich auch." Roche begründet ihre Aversion damit, dass der in der Öffentlichkeit ad nauseam propagierte Sex "langweiliger, flacher, spießiger und unaufregender" sei als die Wirklichkeit: "Ich bin für mehr Sex - mehr Schweinereien, keine Tabus. Ich glaube, dass es vom echten Sex, dem Sex, der riecht und schmeckt und schmutzige Geräusche macht, nie genug geben kann." Die Differenz, die Charlotte Roche mit dem C&A-Plakat aufmacht, ist keine zwischen Sex und Sex, sondern eine zwischen Sex und idealisierten Sexobjekten, die unaufgeregt im Sinne des von Freud definierten weiblichen Narzissmus und "flach" im Sinne des geschlossenen, wenn auch weitgehend nackten Körpers sind. Sie sind Charlotte Roche ein Dorn im Auge, während sie das pornographische Spektakel aufgelöster Leiber begrüßt. Insofern ist "Feuchtgebiete" auch ein Pamphlet gegen die Pin-up-Kultur der lückenlos Attraktiven und die Zumutung, die sie für wirkliche Frauen bedeutet. "Was diese Frauen aber nicht wissen", so Helen über die Blondierungs-, Maniküre-, Peeling- und Intimwaschkünstlerinnen, die eine solche Kultur hervorbringt: "Je mehr sie sich um all diese kleinen Stellen kümmern, desto unbeweglicher werden sie. Ihre Haltung wird steif und unsexy, weil sie sich ihre ganze Arbeit nicht kaputtmachen wollen."

Vielleicht, um nicht in unerwünschte Nachbarschaft zu geraten, spart die Helen in den Mund gelegte Hygieneliste die Martyrien aus, denen sich all die unterwerfen, die kein klassischen Proportionen gehorchendes Gesicht und einen achtzehnjährigen Modelkörper besitzen. Schönheitsoperationen, teure Spa-Aufenthalte und Hungerkuren haben hier bekanntlich ein weites Feld. Dabei weiß Charlotte Roche, dass "Feuchtgebiete" gerade auch diese Bastion in Angriff nimmt und mit der proklamierten Rückkehr zu den fünf Sinnen in der öffentlichen Sexverhandlung an der Diktatur der Optik rüttelt. Der Eros, den sie beschwört, sendet nicht nur Gerüche aus, erlaubt sich Tuchfühlung und durchdringende Blicke, er macht auch den Mund auf. Helens schamlose Reden wirken auf ihren Pfleger Robin anziehend.

"Feuchtgebiete" ist auch ein Crash-Kurs in Sachen Verführung, und das macht den Roman vielleicht am deutlichsten zum Hybrid des Feminismus. Eckhard Fuhr wies in der "Welt" darauf hin, dass Charlotte Roche einen Faden aufnimmt, den der Feminismus vor dreißig Jahren fallen ließ. Vielleicht sollte man eher von einer aufgefischten Fahrradkette sprechen, denn Helen steht auf die Schmerzlust der Piercings. Wo aber Punk und Emanze sich treffen, da geht es um die Verachtung der aufgebrezelten Frau: "Was ihre physische Erscheinung betrifft, leiden Frauen unter Gehirnwäsche", schrieb Germaine Greer 1971: "Ihre Haltung dem eigenen Körper gegenüber ist oft apologetisch, denn sie vergleichen ihn mit dem plastischen Objekt des Begehrens, das durch die Medien verbreitet wird." Greers Diagnose löste unter politisch denkenden Frauen eine Welle demonstrativer Entspannung aus. Ohne Rücksicht auf Attraktivitätswerte warfen sie ihr Make-up in den Abfall, zogen bequeme Gummisohlenschuhe, Beutelhosen und lagenreiche Kleider an und wurden prompt als "Möchtegern-Kräuterhexen" abgestempelt. Bis heute leidet die weibliche Emanzipationsbewegung am Image, das damals geboren wurde, einem Frauenbild, das islamischen Verhüllungsgepflogenheiten in mancher Hinsicht näher ist als der Barbiewelt von Mattel. Der Frauenkörper löste sich unter Stoffschichten auf und verquoll auf schweren Schritten mit der Umwelt. Damit aktivierte er eine archaische Furcht vor den ausufernden Dimensionen mütterlicher Weiblichkeit und jenem Verschlungenwerden, das Freud als Angstvision dem Ödipuskomplex zugrunde legte. Wenn Charlotte Roche die Hämorrhoiden ihrer Protagonistin mit den "Fangarmen einer Seeanemone" vergleicht, greift sie genüsslich auf dieses phantasmagorische Horrorkabinett zurück.