Hier der obige Artikel nochmal:

Und die zitierte Studie von Reichel bei sexworker.at:

viewtopic.php?t=4773

Die Krise erreicht die Bordelle

Von Hannes Heine | © ZEIT ONLINE, Tagesspiegel 25.6.2009

Kunden bleiben aus – oder wollen feilschen: Das Geschäft mit der Prostitution läuft schlecht. Die Wirtschaftskrise macht auch vor Huren und Zuhältern nicht Halt.

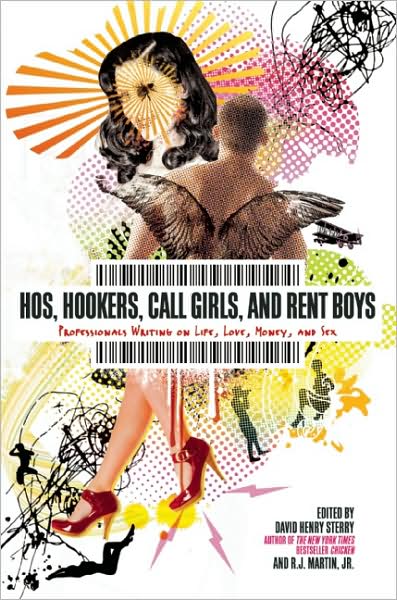

Foto

Eine ukrainische Prostituierte geht über den Flur eines Berliner Wohnungsbordells

© Axel Schmidt/ddp

Es nieselt ein wenig an diesem Abend, ihre Frisur ist hin. Das ist aber immer noch besser, als die Mütze zu tragen, die sie dabei hat. Ihre langen Haare sollen gesehen werden. Von Männern.

Sie heißt Sandra, ist 31 Jahre alt, Prostituierte, sie schaut die Oranienburger Straße entlang, Schmollmund, volles Dekolleté, doch all das nützt ihr seit Monaten immer weniger. Die Nachfrage nach der Ware Sex schwankt. Wie die nach Autos.

Läuft die Konjunktur gut, geben Männer viel Geld dafür aus. Nach Schätzungen der Gewerkschaft Verdi, die auch Sexarbeiter vertritt, rund 14,5 Milliarden Euro im Jahr. Doppelt so viel, wie alle Elektriker Deutschlands umsetzen.

Läuft die Konjunktur schlecht, tobt unter Huren, wie sich viele Prostituierte selbst bezeichnen, der Preiskampf. Elektriker können von Konjunkturhilfen profitieren, Autobauer von der Abwrackprämie. Auf Sandra stolpert ein Mann zu, in der Hand einen Zehn-Euro-Schein und ein paar Münzen.

"Mehr hab’ ich nicht", sagt er, er will feilschen, will wissen, was er dafür bekommt. Sandra klingt beleidigt. Sie sehe doch gut aus. Wenigstens stilecht: weiße Leggins, weiße Stiefel, ein weißes Kunstlederkorsett auf gebräunter Haut.

Zehn Euro. Hier in der Gegend, in Berlin-Mitte, bekommt man zwei, drei Bier dafür. Oder ein Eisbein.

Angefangen hat Sandra vor einem Jahr, wegen des scheinbar schnellen Geldes. Die Friseurin mochte ihren früheren Beruf nicht. „Zu wenig Geld!“ Etwa 800 Euro netto hat sie als Vollzeit-Haarschneiderin im Monat bekommen. Sex hingegen, sagt sie, hatte sie immer gern, dazu einen Hang zum Exhibitionismus.

Zunächst arbeitete Sandra in einem Bordell in Mitte. Dort aber habe es bald Streit gegeben. Kolleginnen, "zickige Mädchen", hätten sie bei der Chefin, "man würde Puffmutter sagen", angeschwärzt. Sie bediene die Kunden nicht ordentlich. "Und, dass ich stundenlang das Bad blockiere", sagt Sandra. Ihr Bordellzimmer wurde vergeben. An eine Ungarin.

Dann eben die Straße. Doch hier – selbst hier –, auf dem stadtbekannten Oranienburger-Straßen-Strich, hat Sandra inzwischen kaum zwei Freier pro Nacht. "Nur noch Touristen." Macht zusammen 100 Euro, wenn sie die Standards anbietet: normaler Geschlechtsverkehr, vorher oral. Und das nach stundenlangem Warten. Seit Jahresanfang bleiben die sonst so verlässlichen, einheimischen Stammfreier weg. Mehr als "20 Prozent weniger Kunden", sagt Sandra.

Aus dem Traum vom schnellen Geld wurde das Warten auf "ein paar Euro".

Das ist merkwürdig, denn die Bereitschaft der Deutschen zum Geldausgeben wurde – nach einem Einbruch im vergangenen Sommer – seit Herbst langsam, aber stetig wieder größer. Zu diesem Befund kommt jedenfalls die Gesellschaft für Konsumforschung, Deutschlands größtes Marktforschungsinstitut.

Stimmen dessen Untersuchungen, dann hat der Umsatzeinbruch Sandra – und mit ihr die gesamte Prostitutionsindustrie – ein halbes Jahr später als andere Branchen erreicht. Und er hat sich festgesetzt.

"Männer gehen seltener zu Prostituierten", sagt auch Richard Reichel, Ökonom an der Universität Erlangen-Nürnberg und Autor der Studie "Prostitution – der verkannte Wirtschaftsfaktor". Reichel geht von zehn Prozent weniger Umsatz als in Vorkrisenzeiten aus, einige Bordellbetreiber sprechen von 30 Prozent. Nur "hochpreisigere Damen", die zum Beispiel für sogenannte Escortservices arbeiten, verdienen weiterhin gut.

Aber nicht nur die sinkende Nachfrage, zumindest zu den bisher üblichen Preisen, drückt die Löhne der Frauen. Seit langem gibt es auch immer mehr billigere Konkurrentinnen. Nachdem Rumänien und Bulgarien der Europäischen Union beigetreten waren, kamen tausende junge Frauen nach Deutschland – freiwillig und unfreiwillig. Zuvor drängten junge Ungarinnen auf den Sexmarkt.

Die meisten Neulinge drücken die Löhne jener Frauen, die ohnehin schon ganz unten, am Straßenrand, ihre Dienste anbieten.

Etwa auf der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg, Berlins Drogenstrich. Auf 100 Metern stehen sie aufgereiht, junge Südosteuropäerinnen. Laut kreischend fassen sie vorbeikommende Männer an, lächeln, rollen mit den Augen, legen ihre Arme um deren Schultern. Sie verdrängen alteingesessene Huren, auch Polinnen und Tschechinnen.

"Die Ungarinnen sehen frischer aus", sagt eine Deutsche. Nicht so blass. Viele der Mädchen kommen aus Roma-Familien, ihr Teint ist mediterran.

Doch Druck machen nicht nur Einwanderinnen. Seit der Krise gingen mehr deutsche Frauen zwischen 40 und 50 Jahren auf den Strich, berichtet Michaela Klose, Sozialarbeiterin im Frauentreff Olga: "Das ist Armutsprostitution."

In der Kurfürstenstraße verteilen die Frauentreff-Mitarbeiterinnen Kondome. Nicht alle 200 Frauen, die sich hier regelmäßig anbieten, benutzen sie. Schon gar nicht, wenn der Freier für Sex ohne Gummi extra zahlt. Und die Frau dringend Drogengeld braucht.

Mittags, ein Wochentag, strahlender Sonnenschein. Ein kleiner, weißer Lieferwagen hält in der Kurfürstenstraße, am Steuer sitzt ein bärtiger Mittvierziger im Blaumann. Eine blasse Frau mit stark geschminkten Augen beugt sich zum Beifahrerfenster herunter. Das Gespräch dauert zehn Sekunden. Der Fahrer fragt, wie viel sie nimmt.

Auf der Kurfürstenstraße erzählt man sich, dass heroinsüchtige Frauen gegen Münzgeld Sex anbieten. Einige sprechen vom Hartgeldstrich.

"Welche Achtung habe ich vor meiner eigenen Arbeit, wenn ich solche Preise akzeptiere?", fragt Stefanie Klee vom Bundesverband für sexuelle Dienstleistungen. Wer sich gedemütigt fühle, bringe außerdem kaum "vernünftige Leistung".

Bis zu 150.000 Vollzeithuren gebe es bundesweit, schätzt der Forscher Reichel. Nur ein Drittel davon verdiene relativ gut. Vermutlich haben rund 20.000 Frauen mehr als 2000 Euro im Monat. Sandra bekommt derzeit noch zwischen 1300 und 1600 Euro zusammen.

Von dem Geld sind noch Steuern zu zahlen. Rund 4000 Berliner Sexarbeiterinnen zahlen Abgaben, sagt die Senatsfinanzverwaltung. Mindestens weitere 2000 Frauen sollen in der Stadt mit Sex Geld verdienen.

Beamte glauben, dass mehr als die Hälfte der Frauen in Bordellen arbeite, 800 kleine und große, legale und illegale soll es in der Hauptstadt geben. Der Rest bietet sich per Annonce an. Oder auf der Straße.

Vor allem auf dem Straßenstrich geht es zuweilen brutal zu. Gerade an Ungarinnen gebe es häufiger "Spuren physischer Gewalt", sagt Michaela Klose vom Frauentreff. Um den Frauen zu helfen, arbeitet sie mit Übersetzerinnen zusammen: Ungarisch, Rumänisch, Bulgarisch.

Viele Südosteuropäerinnen arbeiten mit einem Zuhälter, der über sie verfügt. Die Frauen müssen ihm einen Teil ihrer Einnahmen geben. Dafür holt er von zahlungsunwilligen Kunden das Geld und vertreibt Huren konkurrierender Zuhälter.

Auf den meisten Straßenstrichs sind die Stehplätze der Frauen, also die Zuhälterreviere, genau abgesteckt. Die Wirtschaftskrise führe zu einer "verstärkten Konkurrenzsituation", sagt die Polizei.

Jessica, 29 Jahre alt, hat keinen Zuhälter. An einem Montag steht sie an der Kurfürstenstraße. Sie sieht mitgenommen aus, das Zahnfleisch hat sich zurückgezogen, der weiße Fingernagellack ist abgeblättert, ihre aschblonden Haare fallen immer wieder vor ihre hellen, müden Augen.

Gerade hat Jessica einen Mann angesprochen, läuft neben ihm her, verlangt 50 Euro. Der Brillenträger, Ende 30, sagt: "Ich überleg’s mir." Jessica lässt ihn ziehen, bleibt stehen und blickt teilnahmslos in die Autos, die im Schritttempo den Strich abfahren. In einem nahen Imbiss sagt sie später: "Montag ist ein schlechter Tag." Außerdem gebe es hier zu viele Frauen. "Im März habe ich einmal zwölf Stunden umsonst hier gestanden", sagt Jessica. "Von mittags bis nachts um zwei Uhr, niemand hat angehalten."

Wegen ihres Stiefvaters sei sie mit 14 Jahren von zu Hause abgehauen, landete erst im Heim, dann an Bahnhöfen. Ende der 90er überlebte sie eine Überdosis Heroin. Am Hals hat sie eine auffällige Narbe. "Luftröhrenschnitt", sagt Jessica.

All die Jahre stand sie immer wieder auf dem Strich. Tausende Männer, "irgendwann habe ich aufgehört, zu zählen". Jessicas jüngster Kunde war im Azubi-Alter, ihr ältester 90. Einige ließen sich vorne im Auto von ihr bedienen, während im Kindersitz auf der Rückbank das Baby des Freiers schlief.

Jeder zweite Mann soll, glaubt man Untersuchungen, mindestens einmal bei einer Prostituierten gewesen sein. Offizielle, also von der Branche selbst erhobene und belegte Zahlen gibt es nicht. "Wer soll Interesse daran haben, sie zu erforschen?", fragt Forscher Reichel. Die Frauen wollen ihre Ruhe, Zuhälter und Freier sowieso.

Es klingelt, eine Freundin ruft Jessica auf dem Handy an. "Wir holen jetzt was zum Kiffen", sagt sie. Danach braucht sie aber "noch einen", einen Freier, ihr fehlen 30 Euro. Am nächsten Tag soll die Sonne scheinen, da will sie an den Wannsee. Tags drauf wird sie wieder auf den Strich gehen. Sie hat keine Fünf-Tage-Woche. Sie hat eine Sechs-sieben-Männer-Woche.

In bekannten Bordellen ist das anders. Im "Artemis" zum Beispiel, Charlottenburg. Jede Dame kümmere sich um drei bis 15 Männer am Tag, sagt Jill Rahn, die Buchhalterin des Großetablissements. Bis zu 90 Frauen arbeiten hier. Der Einritt kostet 80 Euro, Essen, Trinken, Sauna inklusive. Die halbe Stunde Sex 60 Euro drauf. Verhandelt wird nicht, "wir wollen keine Unterbietungskonkurrenz", sagt Rahn. Noch ernährt das Bordell mehr als 40 Angestellte: Sicherheitsleute, Köche, Bürokräfte. "Seit ’ner Weile merken auch wir die Krise", sagt Rahn. Zehn Prozent Umsatzeinbußen, bis jetzt.

Etliche Bordelle locken zögernde Kunden mittlerweile mit Preissenkungen. Rabattschlachten im Rotlichtmilieu, Discounter des Geschlechtsverkehrs entstehen. Mit einer Flatrate etwa kämpft ein Klub im Südosten Berlins gegen die Kundenflaute: Sex, Essen und Trinken für 70 Euro – so viel man möchte. Ein winziges Pornokino im Zentrum der Stadt wirbt wie ein Stehimbiss um knauserige Kunden: "25 Euro für 30 Minuten Film – inklusive Kaffee und Blasen."

Sie verlange immer erst mal 50 Euro, sagt Jessica, für oral und Verkehr. Legt der Freier zehn Euro drauf, lotst sie ihn in ein nahes Pensionszimmer statt auf einen Parkplatz. Wenig später erzählt sie dann aber doch, dass auch sie nun häufiger mit sich handeln lässt.

Kürzlich habe sie ein potenzieller Freier, Mitte 40, gefragt, ob für Oralverkehr zehn Euro ausreichen. "Doch unter 25 Euro geh’ ich nicht", sagt Jessica. So viel kostet die Ware Sex. Noch.

http://www.zeit.de/online/2009/26/rotes ... ebe-zeiten

________________

Sexworker kämpfen oft mit dem Markt und der Politik gleichermaßen.

Wirtschaftsethiker und Professor über Ethik, Politik und Markt:

.